Manfred Eichhorn- „Das Gefüge unserer Welt“

Die Triade der Erkenntnis – Dr. Thomas Piesbergen anlässlich der Einzelausstellung „Das Gefüge unserer Welt“ im Einstellungsraum e.V., Hamburg, 2020.

Wenn wir der Welt mit all ihren Erscheinungen gegenüber stehen, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, sie in allen Aspekten, mit allem was darin ist, vom Virus bis zum Schwarzen Loch, von der Biochemie bis zur religiösen Ekstase, vom Haiku bis zur postmodernen Philosophie in toto auch nur zu erahnen. Die Welt erscheint uns uferlos und unergründlich.

Um dieses Problem einer umfassenden Beschreibung des Universums zu umschiffen, entstand schon in der Antike eine Unterteilung der Welt in drei unterschiedliche Skalen: den Mikrokosmos und den Makrokosmos, also die Welt des winzig Kleinen und die Welt des Riesengroßen, und dazwischenliegend, die Welt des Menschen, der Mesokosmos.

Von dem Mikro- und dem Makrokosmos heißt es aber in den meisten Vorstellungen von der Antike bis zur Gegenwart, sie seien ein Spiegel des jeweils anderen, wie es z.B. Leibniz seinen Monaden zuschrieb; oder sie berührten sich schließlich sogar, womit der Kreis der Existenz wieder zu einer Einheit zusammengeführt wäre.

Für die Sphären der Extreme galt, dass sie beherrscht werden von wenigen, statischen Gesetz-mäßigkeiten, und dass sie den ewig gleichen Zyklen folgten. Der Bereich des Menschen jedoch gilt noch heute als unübersichtlich, vielgestaltig, dem ewigen Wandel unterworfen und ephemer.

Dieses sog. triadische Denken taucht im Lauf der Kulturgeschichte in den verschiedensten Variationen auf. Im Christentum kennen wir die Triade als die Heilige Dreieinigkeit, in der der Vater für den Makrokosmos steht, der Heilige Geist als das Innewohnende, also als Mikrokosmos gedacht werden kann, und der als Mensch geborene Sohn schließlich den Mesokosmos versinnbildlicht.

In der Alchimie gibt es zwar einerseits den Dualismus von dem mikrokosmischen Menschen, der dem makrokosmischen Universum entspricht, gleichzeitig aber die Triade von Natur, Menschenwelt und dem Reich Gottes, die in einer hierarchischen Abfolge stehen. In der Dialektik stellt sich die Triade als Spannungsfeld zwischen These und Antithese dar, aus denen der Mesokosmos der Synthese hervorgeht.

Vor allem in der evolutionären Erkenntnistheorie ist der Begriff des Mesokosmos seit einigen Jahrzehnten unverzichtbar geworden. Hier bezeichnet er den Wirklichkeitsausschnitt, an den unsere kognitiven Strukturen angepasst sind, und bezieht sich damit wieder auf die antike Triade einer Aufteilung des euklidischen Raums.

Doch kann das Denkschema einer Dreiteilung auch hilfreich sein im Rahmen eines Erkenntnis-modells, das die Triade nicht als Skalierung des Raums begreift, sondern als Gegenüberstellung verschiedener phänomenologischer Sphären. Das mikrokosmische Extrem könnte hier die radikal subjektive und einmalige Erfahrung des Individuums mit der zunächst namenlosen, rätselhaften und unüberschaubaren Vielgestaltigkeit der Wirklichkeit bilden.

Ihm gegenüber stünde die empirische, kollektive und deshalb makrokosmische Analyse und Beschreibung derselben. Auf der einen Seite stünde also die akute Begegnung mit der Welt, auf der anderen Seite ihr abstraktes Modell; auf der einen das spontane Erleben des Einzelnen, auf der anderen die Summe der Erfahrung aller.

Die changierende Mesosphäre bildet in diesem Denkmodell die Zone, in der sich diese beiden Sphären im alltäglichen Erfahrungsraum des Einzelnen durchdringen. Es ließe sich wie folgt verbildlichen: die unmittelbaren Begegnung mit der Welt liefert dieser mesokosmischen Zone die Substanz, ihre Gestalt und Ordnung aber ist geprägt von einem Ensemble von Konventionen, die aus der kollektiv entwickelten Beschreibung der Welt abgeleitet sind. Zudem prägen diese Konventionen die Art und Weise, wie das Individuum Erfahrungen aufnimmt, filtert und einordnet.

Rückwirkend werden in diesem Mesokosmos die kollektiven Erklärungsmodelle der Welt über- prüft und gegebenenfalls korrigiert, wenn die subjektiven Erfahrungen, also die Impulse aus dem Namenlosen, in zu starkem Widerspruch mit dem auf sie angewandten Ordnungssystem stehen.

Im Sinne der Dialektik ist der so verstandene Mesokosmos der Bereich, in dem unsere jeweilig erlebte kulturelle Realität in der Schnittmenge der abstrakten Modelle des Makrokosmos und der subjektiven Erlebnisse des Mikrokosmos synthetisiert wird.

Für den Mikrokosmos in diesem Modell kann gelten, dass er seit der Menschwerdung nahezu unverändert geblieben ist. Die unmittelbare Begegnung mit der Wirklichkeit, mit Leben, Tod und Kosmos, mit dem Sein an sich, löst wohl noch immer das gleiche ehrfürchtige und sprachlose Erschauern in uns aus, wie vor 100.000 Jahren. Und was Lao Tse vom Tao geschrieben hat, gilt noch heute: „Der Name, den man nennen kann, ist nicht der ewige Name. Jenseits des Nennbaren liegt der Anfang der Welt.“

Doch die Makrosphäre der kollektiven Erkenntnis wuchert etwa seit der Mitte des 17. Jhd. expo- nentiell. Die Flut der Fachliteratur ist unüberschaubar, ebenso wie die unablässig neu begründeten Forschungsfelder. Und während die Zahl der aktiven Wissenschaftler zwischen 1850 und 1950 noch von 1. Mio auf 10 Mio. gestiegen ist, wuchs sie allein zwischen 1950 und 2000 von 10 Mio. auf 100 Mio. an (Marx und Gramm, 2002)

Bis zur Renaissance galt, dass es einem rundum gebildeten Menschen, einem sog. uomo universale, möglich sei, alles verfügbare Wissen der Menschheit zu überblicken. Heute ist es nur noch möglich als hochspezialisierter Wissenschaftler in einem winzigen Ausschnitt so gut orientiert zu sein, dass man dort weiteren Erkenntnisgewinn erzielen kann. Zudem gilt, ein halbes Jahrtausend nach der Renaissance, dass die neuen wissenschaftlichen Modelle der Wirklichkeit derart komplex sind, dass sie sich dem Verständnis des Menschen nahezu vollständig entziehen und nur noch über Umwege nachvollziehbar sind:

In der Mathematik wird mit Dutzenden von Dimensionen jenseits des euklidischen Raums operiert, die Astronomie bewegt sich in Zeiträumen und Größenverhältnissen, die man zwar benennen, aber sich unmöglich vorstellen kann, und in der Teilchenphysik werden unerklärliche Phänomene beobachtet, die Theorien zeitigen, in denen gemutmaßt wird, dass entweder die Zeit eigentlich nicht existent sei, sondern nur sekundär aus einem gequantelten Raum hervorgehe, oder umgekehrt der Raum emergent sei und erst aus der Zeit entstünde. Werner Heisenberg wiederum wird zugeschrieben, er hätte von der Quantenphysik gesagt, wer sich mit ihr beschäftigt hätte und nicht verrückt geworden sei, hätte sie nicht verstanden.

Derzeit befinden wir uns also an einem Punkt, an dem nicht nur unsere unmittelbare subjektive Erfahrung der Welt nach wie vor unbenennbar bleibt. Auch die abstrakten Weltbeschreibungen ziehen sich in das Unbenennbare zurück – und zwar soweit, dass vor einigen Jahren ein andauernder Dialog zwischen den Spezialisten der subjektiven und der empirischen Welter-fahrung begonnen hat, namentlich zwischen praktizierenden Buddhisten und theoretischen Phy- sikern. Gleichzeitig beziehen sich die Protagonisten der Quantenschleifengravitation wieder auf die mystisch anmutenden Ideen der Vorsokratiker.

Zwar ist die Übereinstimmung von Mikro- und Makrokosmos nach klassischer Definition seit der Formulierung der Quantenphysik endgültig ad acta gelegt, da die Welt des Subatomaren nicht den Gesetzen der klassischen Physik folgt, die im räumlichen Makrokosmos hingegen ungebro- chen gelten, begreift man aber die Termini in dem oben skizzierten erkenntnisphänomeno- logischen Zusammenhang, so ist festzustellen, dass sich die beiden Extreme doch wieder ent- sprechen. Denn in den Beschreibungen, die zwei eigentlich entgegengesetzte Erkenntnispro-zesse, der individuelle und der kollektive, hervorgebracht haben, können wir heute wieder die gleichen Grundzüge, die gleichen Weltentwürfe erkennen. Die Idee einer Einheit allen Seins, der Begriff der Ganzheitlichkeit, ist heute in der Wissenschaft präsenter und relevanter denn je, und was den Alchimisten der Stein der Weisen war, ist den Wissenschaftlern von heute die alles vereinigende Weltformel.

Der Ort, an dem sich diese Synthese bildet, kann wiederum nur die mesokosmische Zone des Menschen sein, mit seinen beschränkten kognitiven Strukturen, seiner Unschärfe, seiner mangelnden Stringenz, seiner unlogischen Intuition, seinen unterbewussten Strömungen, seiner Poesie.

Nicht von ungefähr zeigt sich gerade in der Physik, dass es nicht immer nur die methodischen Vorgehensweisen sind, die die großen Entwicklungssprünge hervorbringen, sondern oftmals losgelöste Eingebungen, in denen sich Unbenanntes unabhängig von unserem intentionellen Verstand formiert. So beschrieb Werner Heisenberg den Moment, in dem ihm bei einem Nachtspaziergang auf Helgoland der Durchbruch zur Entwicklung der Quantenphysik gelang, als einen Zustand des „Sich-Treiben-Lassens“.

Die großen Entdeckungen Einsteins hatte er nicht einer erbarmungslosen und exakten Logik zu verdanken, sondern seiner enormen Fähigkeit des visualisierten Denkens. Die entsprechenden Berechnungen delegierte er anschließend an leistungsfähige Mathematiker.

Tatsächlich hat die Welt der Physik über erstaunliche Zeiträume mit rein spekulativen Modellen gelebt, die der Intuition und der Phantasie zu verdanken gewesen sind. Das Atom als kleinste Einheit der Materie war seit Leukipp und Demokrit hypothetischer Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Überlegungen, doch wurde seine faktische Existenz erst 1905 von Albert Einstein nachgewiesen. Die Idee eines schwarzen Loches wurde bereits 1783 vom Astronomen John Michell ersonnen und von Albert Einstein und Karl Schwarzschild 1915/16 anhand der allgemeinen Relativitätstheorie präzise ausformuliert. Ihre tatsächliche Existenz konnte allerdings erst in den Jahren 2016 und 2017 endgültig belegt werden, anhand der Messung von vorher ebenfalls nur hypothetischen Gravitationswellen und schließlich durch die bildgebenden Verfahren eines Radioteleskops.

Überspitzt könnte man daraus ableiten, ein guter Teil der Physik spiele sich in der Sphäre der Science Fiction ab: Es werden Modelle entworfen, mit denen sich die Wirklichkeit zwar beschreiben lässt, deren Validität aber erst noch bewiesen werden muss. Die Wissenschaft operiert also oft in einer hypothetischen Wirklichkeit, die lediglich möglich sein könnte, sich aber auch als falsch heraus stellen kann. Ganz zurecht wies deshalb der polnische Arzt, Philosoph und Science Fiction-Autor Stanislaw Lem der Science Fiction eine maßgebliche Bedeutung auf dem Feld der Futurologie zu: Theoretisch wären alle technischen Extrapolationen, die sich der Mensch ausdenken kann, so utopisch sie auch anmuteten, irgendwann tatsächlich umsetzbar.

Es ist deshalb kaum verwunderlich, dass wir heute von zahllosen Gegenständen umgeben sind, auf die wir einfach nur lange warten mussten, da wir sie aus den Visionen der Science Fiction schon längst kannten. Unterseeboote und Mondraketen sind uns seit Jules Verne vertraut. Bildschirmtelefone findet man bereits auf Sammelbildchen der 1920er Jahre. Seit genauso langer Zeit begleiten uns die von Karel Capek erdachten Roboter. Doris Day schlug sich bereits 1966 mit einem autonomen Staubsauger in dem Prototypen eines Smarthomes herum, und auf dem Raumschiff Enterprise gehörten Tablet-PCs und Sprachgesteuerte Computer schon in den 1980er Jahren zur Standardausrüstung.

Zwar behandelt die Science Fiction stets die Probleme einer möglichen technischen Entwicklung und will uns darauf vorbereiten, gleichzeitig vermittelt sie aber auch eine ungeheure Neugier auf die Zukunft und die Erkenntnisse, die sie bringen mag.

Diese Neugier ist eine wichtige Motivation im Werkprozess Manfred Eichhorns und sie zieht ihn immer wieder an einen Ort, an dem die Grenzen der Wissenschaft Schritt für Schritt erweitert werden, an dem versucht wird, die phantastische Welt der Hypothesen im Experiment zu belegen, an dem z.B. nach Teilchen gesucht wird, die bislang nur in den Köpfen der theoretischen Physiker Gestalt angenommen haben: Es ist das DESY, das Deutsche Elektronen-Synchrotron.

Die Forschung, die dort stattfindet, ereignet sich in zweifacher Hinsicht in Extrembereichen. Die zu erforschenden Teilchen bilden die unterste Grenze des Mikrokosmos, oder sie geistern, sofern sie hypothetischer Natur sind, sogar jenseits dessen herum, was als empirisch verifizierte Wirklichkeit gelten darf. Gleichzeitig spielt sich die Forschung in dem bereits dargestellten makrokosmischen Extrembereich eines phänomenologischen Erkenntnismodells ab, dem Bereich der abstrakten, kollektiv gebildeten Modelle, die die Antithese des sinnlichen Erlebnisses darstellen, und deren Inhalt, so Heisenberg, selbst die Forschenden über die Grenzen ihres Vorstellungsvermögens zwingt, und der formal dem Uneingeweihten nur noch als unentwirrbarer Salat von Zahlen, Buchstaben und Operatoren erscheint.

Gefangen in unserem kognitiv eingeschränkten Mesokosmos bleibt uns nur die Faszination, der Glaube an die Zuverlässigkeit des wissenschaftlichen Apparats und die Hoffnung auf eine damit gewonnene Zukunft.

In den Arbeiten Eichhorns tritt vor allem diese Faszination hervor, die die Begegnung mit dem „Unbenennbaren“ hervorruft, in dessen Regionen sich die empirischen Weltmodelle in den letzten hundert Jahren vorgewagt haben.

Dem Diktum folgend, der Makrokosmos sei im Mikrokosmos gespiegelt, begegnet Eichhorn dieser Welt maximal abstrahierter Modelle mit der gleichen Offenheit, die eigentlich nur die radikal subjektive Begegnung mit der Wirklichkeit, also den Mikrokosmos des phänome-nologischen Erkenntnishorizonts auszeichnet. Und mit einer daraus sich konsequent ergeben- den und bewußt eingesetzten Unbedarftheit, versucht er den Dingen, die sich in dem undurch-dringlichen Dickicht der Formeln verbergen, nach den Gesetzen des menschlichen Mesokos- mos, also vor allem intuitiv, eine Gestalt zu geben.

Zwischen den verheißungsvollen und ebenso verwirrenden Formeln tauchen Kreise auf – der kulturhistorisch belegte Urausdruck für die empfundene Einheit allen Seins. Erste Beziehungen zwischen ihnen entstehen, Verbindungslinien werden gezogen, und bilden symbolische Beziehungsgefüge, die stark an alchimistische Modelle erinnern, oder an andere protowissen-schaftliche Darstellungen vergangener Jahrhunderte.

Und immer wieder taucht die Triade auf: mal in Form dreier Kreise, in deren Spannungsfeld sich die Zahlenkolonnen gruppieren, mal als Dreiecke, die sich über das Gewirr der Formeln legen. Sie können gelesen werden als Verweise auf die drei euklidischen Dimensionen unserer menschlichen Lebenswirklichkeit oder als die drei Eckdaten der Triangulation, mit deren Hilfe wir unsere Welt vermessen.

Als Überlagerung des radikal subjektiven und des abstrakt kollektiven Weges der Erkenntnis kann auch die Wahl des Maluntergrunds einiger Arbeiten im Kontrast zu dem darauf Abgebildeten gelesen werden: Statt makelloser, neuer Leinwände benutzte Manfred Eichhorn für einige Bilder alte Lappen, die dunkle Spuren von aufgewischtem Leinöl aufweisen. In diesen absichtslos entstandenen, unförmigen Flecken tritt uns das noch Namenlose, Chaotische, Unge- staltete entgegen, dem wir unmittelbar und sinnlich begegnen, das Objekt der radikal subjektiven Erfahrung. Darüber legt sich das Ringen mit der vorgefundenen Wirklichkeit und der Versuch, sie zu vermessen und in die abstrakten Regionen der Modelle zu überführen.

Um auf ein bereits verwendetes Bild zurück zu greifen: die Substanz der Arbeiten stammt aus dem subjektiv und unmitttelbar wahrgenommenen Mikro- und Makrokosmos der Erkenntnis, ihre Form und Ordnung aber erhalten sie aber von den intuitiven, konfigurierenden Prozessen des Mesokosmos.

In den großformatigen digitalen Collagen stellt Manfred Eichhorn vorgefundene Strukturen aus der Pflanzenwelt den von ihm imaginierten „organischen Architekturen“ gegenüber. Die Objekte scheinen ineinander über zu gehen, einander zu durchdringen oder auseinander hervorzugehen. Hier tritt das Hypothetische, das Fiktive klar zutage, das aber immer das Potenzial in sich trägt, in einer unbestimmten Zukunft realisiert zu werden und auf dem Wege, auf der Basis der wissenschaftlichen Abstraktion und deren Extrapolation im intuitiv-kreativen Mesokosmos, schließlich in der faktischen, sinnlichen, subjektiv erfahrbaren Wirklichkeit Gestalt anzunehmen.

Und so zeigt sich in Manfred Eichhorns Werkkomplex „Gefüge unserer Welt“ der Versuch, wenn schon nicht die ganze Welt abzubilden, so doch wenigstens unsere subjektiven und kollektiven Bemühungen diese in ihrer Totalität zu erfassen; in einem Mesokosmos, dessen Integrations-vermögen in seiner Fähigkeit zur intuitiven Visualisierung liegt, die uns, trotz aller kognitiven Beschränkungen, vielleicht doch tiefere und komplexere Einblicke in die Wirklichkeit erlaubt, als uns die evolutionäre Erkenntnistheorie zugesteht.

© Dr. phil. Thomas J. Piesbergen / VG Wort, September 2020

Manfred Eichhorn, „Offene Systeme“

In einer Art Schaukastenprinzip werden Bilder wie Aquarien oder Terrarien eingerichtet und sind so ein Teil des Gesamten geworden, in denen die Ansichten durch ein Zoom-in und Zoom-out auf künstliche Biotope freigelegt werden.

„Das Aquarium-Prinzip“

Organische Architekturen – der belebten Natur angehörend.

Manfred Eichhorn

anlässlich der Ausstellung „Das Aquarium-Prinzip“, Galerie W, Hamburg, 2017

Veronika Schöne, Textauszug aus dem Katalog „Schwarzbass Zwei“, Stadtgalerie Brunsbüttel, 2015

„Schwarz gibt den Ton an“

Manfred Eichhorns bizarre Gebilde sind ebenfalls in Bewegung begriffen. Sie stehen auf der Grenze von Natur und Architektur, irgendwo zwischen bionischen Bauten und Meeresgetier, das im Dunkel der Tiefsee geheimnisvoll glimmt. Die transitorischen Formen sind im doppelten Sinne bewegt: Zum einen wandern sie wie Medusen durch Kontraktionen von einem Punkt zum anderen, zum anderen wandeln sie sich durch Verformungen von einer Gestalt zur nächsten.

Das Schwarz ist Kontrastfolie, auf welche die fluoreszierenden Gebilde aus filigranen Verknüpfungen weiß gesetzt sind. Glänzendes Chromoluxpapier verleiht der einfachen weißen Ölfarbe ein Leuchten, als besäße sie ein Eigenlicht. Schwarz ist aber auch die Tiefsee als Lebensraum. Doch ist das Leben im Dunkeln gleichwohl gespenstisch konnotiert. Aus den Tiefen des Meeres tauchen Ungeheuer auf wie aus dem Unbewussten der menschlichen Seele. Vielleicht sind es die Urformen von Eichhorns Gebilden, die den Schwarzraum als Anfang auszeichnen, der aus der Unendlichkeit bis in die Gegenwart des Betrachters herüberschimmert. Vielleicht ist es diese Unendlichkeit, die die Schwarzräume der Wirklichkeit von All und Ozean immer irgendwie unheimlich erscheinen lässt.

Veronika Schöne,

anlässlich der Ausstellung „Schwarzbass Zwei“, Stadtgalerie Brunsbüttel, 2015

mit Peter Boué, Friedrich Einhoff und Ralf Jurszo

Wolf Jahn, Hamburger Abendblatt, 2011

Weiß auf schwarz präsentiert Manfred Eichhorn seine postorganischen

Architekturen, Gebilde, die wie natürlich gewachsen scheinen.

Manche seiner weiß fluoreszierenden, sich aus sternförmigen Punkten

und filigranen Vernetzungen aufbauenden Architekturen erinnern an Medusen,

meereswesen irgendwo nahe dem Grund des Marinegrabens, andere an Vögel.

Die meisten jedoch bleiben ohne natürliches Vorbild. Nur ihre Tektonik zitiert

die Vorstellung von Organik, von künstlichen Organismen, die sich in Eichhorns

Bildern frei schwebend wie Raum. und Tiefseeschiffe in unergründlicher Finsternes bewegen.

Wolf Jahn

anlässlich der Ausstellung „Schwarzbass “, Westwerk, Hamburg, 2011

mit Peter Boué und Ralf Jurszo

Textauszug aus dem Katalog „Umwege“, Einstellungsraum, 2011

Parodie Peripherie Dissidenz

Dr. Johannes Lothar Schröder zur Ausstellung UMWEGE

von Ralf Jurszo und Manfred Eichhorn

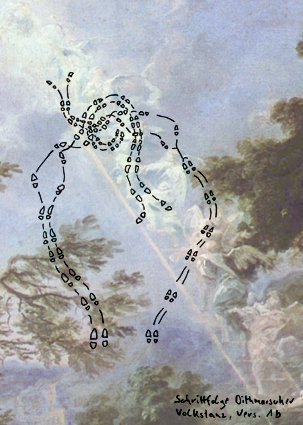

Rhythmische Wiederholungen gehören ebenfalls zu seinem Repertoire. Aus stereotypen Pinselstrichen und Farbklecksen mit verschiedenen Far- ben und Konsistenzen der Farbmassen entstehen Gebilde, die an Lebe- wesen erinnern, welche in Form von Schwärmen in bestimmten Konstel- lationen auftreten. Diese künstlerische Modalität ist auch auf den Zeich- nungen, die rechts neben den Videostills ausgestellt sind, zu beobach- ten. Formationen, die sich auch beim Flug von Kranichen oder Gänsen zeigen Schwärme, die Metakörper bilden. Welche klarer definierten Formen sich daraus entwickeln können, lässt eine Bildfolge im Kellerraum erahnen, in der drei verschiedene Kreisformen auf dunklem Grund in ein Verhältnis zueinander gesetzt wurden. Die drei zweiteiligen Extremitäten erinnern an Beine, die mit einem Körper verbunden, Lebewesen in scheinbar unterschiedlichen Bewegungsphasen. Man liegt also nicht falsch, wenn man an Animationsfilme denkt. Womit an dieser Stelle eine Rückkehr zum Ausgangspunkt, den „Dithmarscher Tänzen“ möglich ist. Auch in der Dar- stellung von Tanzschritten, die neben den zeichnerischen Darstellungen mittels Stücken von Klebmasse auch als Bodenarbeit im Schaufenster ausgelegt sind, handelt es sich um Formationen, die aus Folgen stere- otyper Bewegungen abgeleitet sind. Bei den „Dithmarscher Tänzen“ würde man allerdings nicht von einer Choreografie sprechen, sondern die Fußspuren als eine zeichnerische Improvisation ansehen, die ein „als Ob“ des Tanzens darstellen, das vielleicht auch im parodistischen Sinn gemeint ist. Die Zeichnungen bilden keine Notationen von Tänzen, sondern sind eine Abstraktion von Tanznotationen, die zu absurden und unmöglichen Bewegungen führen würden, wenn man sich darauf einließe. So kommt es vor, dass rechtes und linkes Bein über Kreuz gehen müssten, was beim Hüpfen zur Folge hätte, dass Tänzer und Tänzerin umfallen. Andere kreuzweise Schritte legen sogar einen Austausch der Beine nahe. Selbst die unterschiedlich großen Füße nähern sich infolge der stereotypen Wiederholungen der Sohlen und Absatzformen in Größe und Umriss an. So erzeugen sie ein Bild der Gesellschaft, deren Elemente/Cluster sich vertauschen, deren Regeln ständig neu ausgelegt werden und die wegen der schnell wechselnden Bedingungen kaum zum Konsens taugen.

Von außen betrachtet scheinen die Bewegungen der jeweiligen Formationen wie die im trocknenden Lack auftretenden Wölbungen, Risse und Falten zufällig und unkoordiniert. Das Bild freilich führt, wie es die Lebewesen und Objekte zeigen, die Eichhorn in verschiedenen Serien mit stereotyp angebrachten Farbtupfern auf schwarzen Hintergründen her- stellt, zu Tiefseeorganismen und wimmelnden Schwärmen. Lässt man sich auf diese Assoziation ein, so bilden diese als Lebewesen durchaus sinnvolle Formationen von Zellen, die unter extremen Bedingungen (z.B. in der Tiefsee) ihre Überlebenschancen wahrnehmen und verbessern. Meeresbiologen halten die vertikale Migration der Meerestiere, die Nachts aus der Tiefsee zum Fressen in höhere Wasserschichten aufsteigen und sich Tagsüber wieder in die Schutz bietende dunkle Tiefsee zurückfallen lassen, für die größte Migrationsbewegung2 auf unserem Planeten. Die Rationalisierung des Lebens der Meeresbewohner findet in der rationalisierten Farbtupfenmalerei Eichhorns ein Echo, in dem eine tiefe Verunsicherung nachhallt, und der Suchen nach neuen Strategien des Lebens gewidmet ist.

Dr. Johannes Lothar Schröder

anlässlich der Ausstellung „Umwege“, Einstellungsraum, Hamburg, 2011

mit Ralf Jurszo

.